はじめに

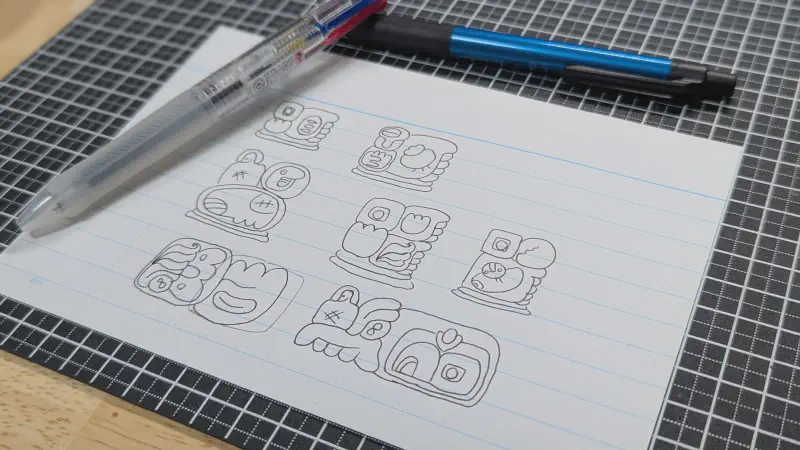

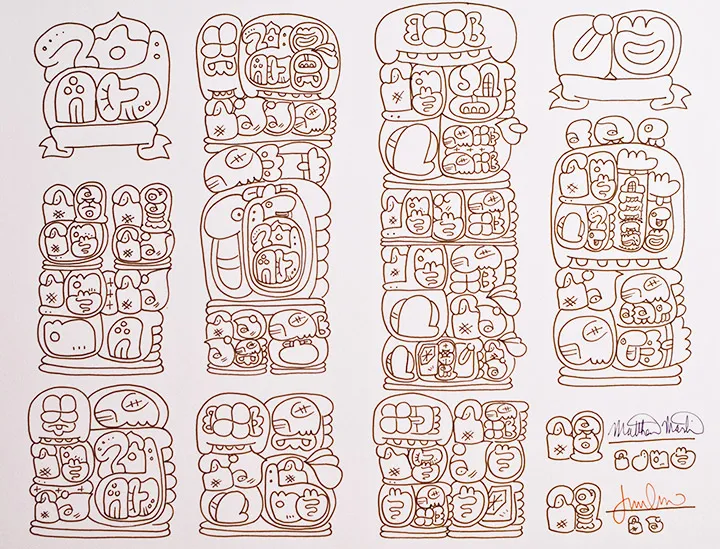

sitelen sitelenはJonathan Gabel氏によって作られたトキポナの表記体系です。マヤ文字のような雰囲気の文字たちを組み合わせることによって、絵画的で独特な外観の文章を作りだせます。

トキポナ界ではpuにも収載されているメジャーな文字体系ではあるのですが、コンピュータへの入力の困難さや学習コストの面などからsitelen ponaの使用が優勢です。そもそもsitelen ponaとは目的が異なると思いますのでこれはしかたないと思いますが……。

sitelen sitelenの解説も日本語で利用可能なものがないことに気づきました。せっかくなので何回かに分けて解説していきたいと思います。

なお、基礎資料はJonathan氏のサイト(リンク)に依りますが、解説の順序はしばしば異なります。各項目にリンクを張っておくので参考にしてください。

また、この解説はトキポナの文法や単語をひととおり学習しているという前提で書いていますので、もし未履修のかたはProjekto Babelが行っているトキポナ集会にぜひどうぞ!(宣伝)

sitelen sitelenの文字

(以降の解説はJonathan氏の"Syllables Part 1", “Syllables Part 2“を参考に再構成しています)

sitelen sitelenには大きく分けて2種類の文字があります。トキポナの単語1つに対応した文字(表語文字)と、トキポナの音節に対応した文字(表音文字のうち音節文字のカテゴリ)です。両者はひとつの文章で同じように使うことができます。sitelen ponaには音節に対応した文字はなく、sitelen sitelenの特徴と言えるでしょう。

上に、「土地、世界」を意味するmaという単語に対応する文字、maという音節に対応する文字を書きました。単音節の場合、どちらの文字でも標語文字として使用することができます(たとえば、lonやmu、miなども音節文字を代用できます)。複数の音節文字のときは単語としての意味は持たず、ただ音を表すだけですが、カプセルで囲うことで単語としての機能を持つことができます。

このカプセルは、例えば単語を示す文字を忘れてしまったときに使うだけでなく、新語を表現したいときや、その単語そのものを話題にしたいときなどに有用です(たとえば"nimi ’lon’“などと表現したいときなど)。

音節文字

sitelen sitelenの文章は主に表意文字によって紡がれていきますが、音節文字も固有名詞の表記で役に立ちます。ここでは音節文字の構成法について見ていきましょう。

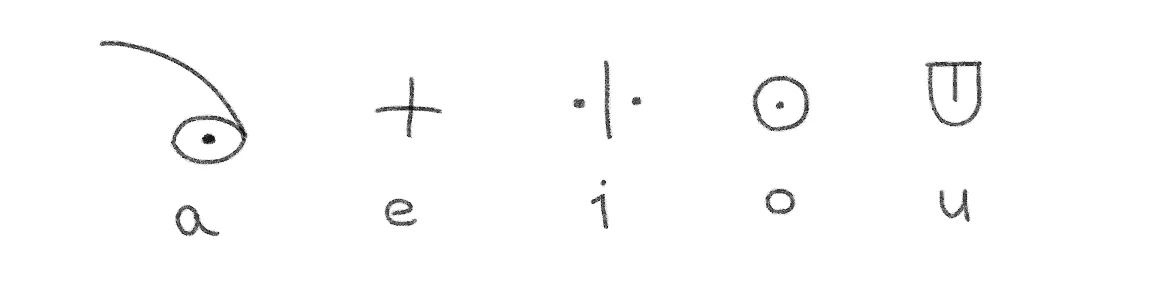

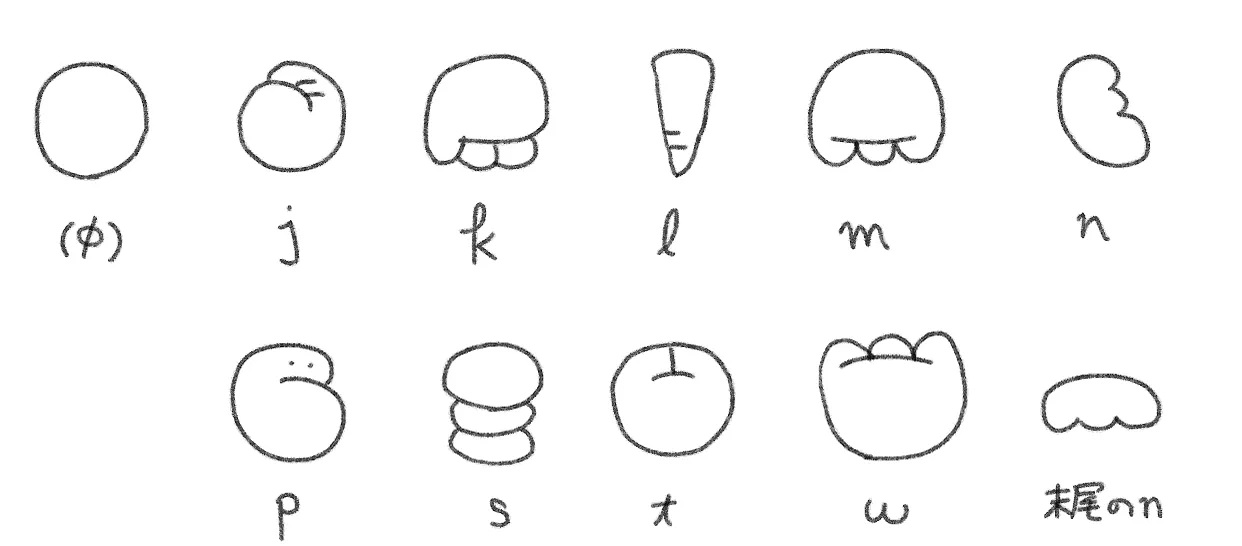

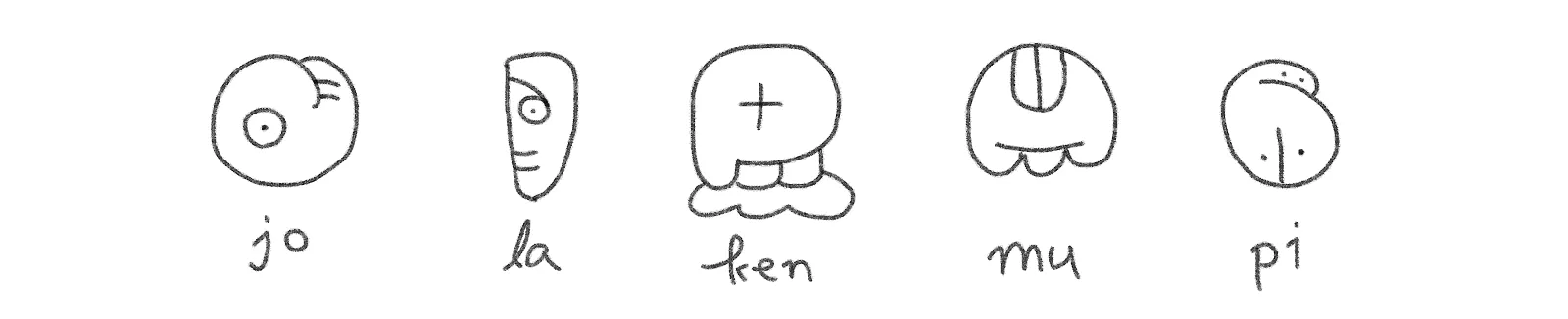

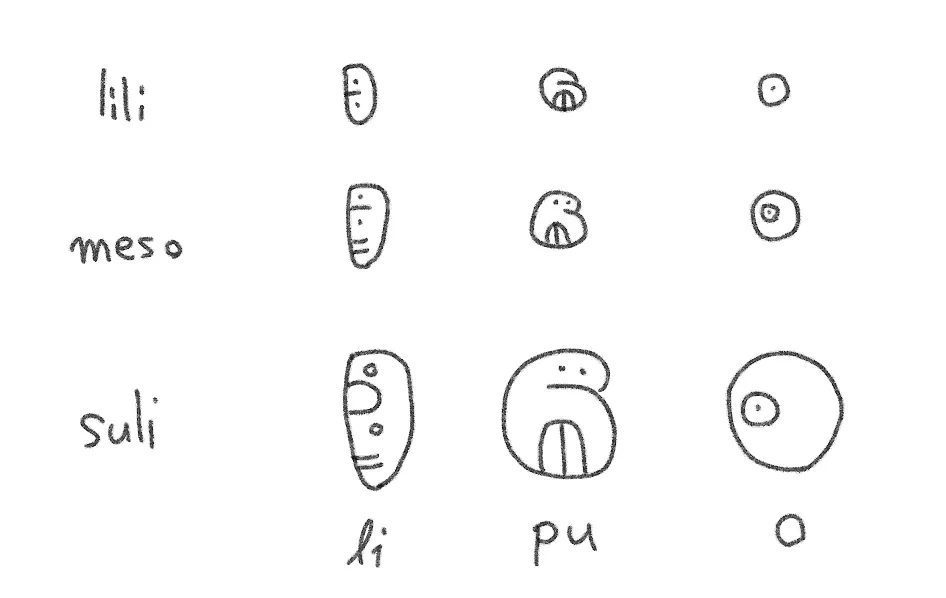

sitelen sitelenの音節文字は母音と子音から成り、これらを組み合わせることで音節をつくります。

ここで、φとある子音は、「子音を持たない」ことを意味します。この部品を使うことで、母音のみの音節を表現できます。また、音節の頭に使うnと末尾に使うnの2種類があることに注意してください。

これら母音と子音は、母音を子音の中に書きこむことで音節として成り立ちます。母音を書く位置や母音をくっつける方向はおおむね決まっていますが、美観上の観点からよりよい位置があれば変えることは許容されます(わたしはそういう理解でいます)。 すべての音節文字はJonathan氏のページを参照してください(リンク)。

また、文字の大きさによって各文字の構成要素は省略されたり強調されたりします。

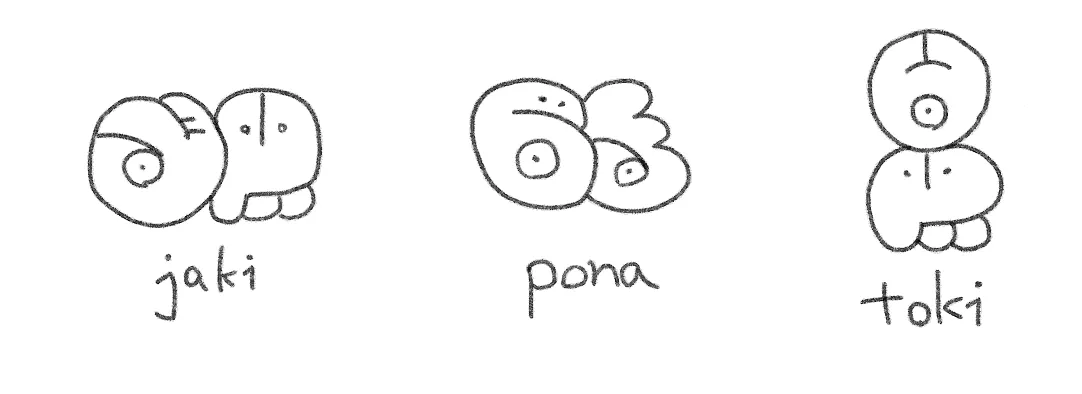

音節文字を複数使う

音節文字を複数使う方法は、単に文字をくっつけて書けばよいです。

このときの基本として、sitelen sitelenは左から右に、上から下に読まれることを覚えておきましょう。

4音節以上の音節を使用したいときはだんだん横長(縦長)になってきて美しさが失われてしまうかもしれません。そういうときはうまく長方形になるように並びを調整することがあります。この話は長くなるので次回以降に説明する予定です。詳細を先に知りたい人はJonathan氏の解説をご覧ください(リンク)。

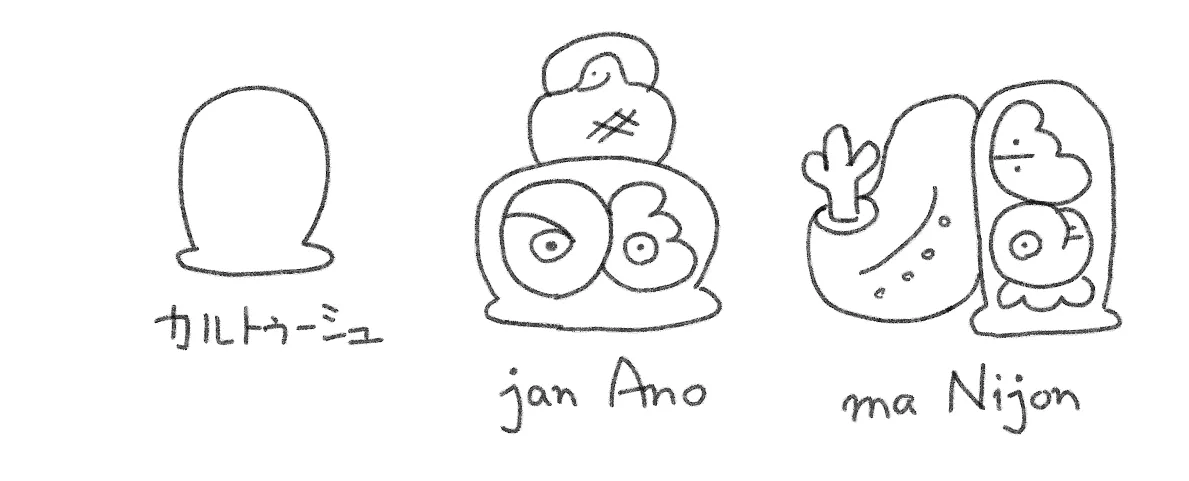

固有名詞を書く

音節文字を固有名詞として扱いたいときは、カルトゥーシュで囲うと固有名詞(の一部)として扱われます。もちろんトキポナの文法にのっとって、その固有名詞がなんであるかを示す単語をつけるのを忘れないでください。

カルトゥーシュの中は縦書きでも横書きでもかまいません(あるいは上のkijetesantakaluのようにもできます)。固有名詞を示す単語はカルトゥーシュの上にあるのが通例ですが、デザインによっては左にあることも可能です。

また、janについては下のような省略記法もよく使われます。

ここまで、音節文字を作るところから、固有名詞を表記するところまでやっていきました。次回は文章を書いていくとともに、sitelen sitelenをうまくレイアウトするときの方針についてまとめていきます。

最終更新( 2025.10.18 ): 単音節の音節文字についての誤った記述を修正(カプセルはなくても単語として意味をなす)